27 mai 2024

SIEGFRIED KESSLER, PIANISTE par Jacques Bertin (un témoignage sur Facebook).

J’ai connu Siegfried au début des années 70. À ce moment-là, ayant abandonné le cabaret, je songeais, comme beaucoup de mes confrères, à améliorer la qualité musicale de mes prestations en travaillant avec des musiciens. C’était dans la nature même de notre art (on n’a pas attendu la “filière musicale” pour inventer la chanson française). Bien sûr, je n’avais pas de « directeur artistique », et je ne pouvais pas compter sur un « producteur ».

J’ai connu Siegfried au début des années 70. À ce moment-là, ayant abandonné le cabaret, je songeais, comme beaucoup de mes confrères, à améliorer la qualité musicale de mes prestations en travaillant avec des musiciens. C’était dans la nature même de notre art (on n’a pas attendu la “filière musicale” pour inventer la chanson française). Bien sûr, je n’avais pas de « directeur artistique », et je ne pouvais pas compter sur un « producteur ».

Comme les copains, j’avançais sans argent, sans aucun plan, en solitaire, au jugé, à l’aventure… L’entreprise musicale était aussi une entreprise de liberté par rapport aux commerçants, qui eux, imposaient des formes, des modes et des comportements. Nous raisonnâmes de la même façon, un peu plus tard, pour résoudre le problème du son. Et on nous a vu courir les routes, jeunes chanteurs fauchés, avec la camionnette de sono, le(les) technicien(s) et nos deux, trois, quatre musiciens…

Pour la musique, nous allâmes donc chercher ceux dont l’aventure ressemblait à la nôtre. Le plus souvent ils étaient dans le jazz. Pour moi ce furent : Didier Levallet, Michel Roques, Siegfried Kessler, Bernard Tessier, François Couturier, d’autres …

En studio, tout un tas de ces autres-là qu’engageait Levallet : Jean-Michel Graillier, Christian Lété, Jean-Louis Chautemps, Marc Ducret, Mino Cinelu, Jean Querlier, Dominique Pifarelli etc.

J’avais connu Didier à l’École de journalisme de Lille. Il fut mon pisteur, mon truchement, puis mon orchestrateur. Je décidai d’avoir deux musiciens : un pianiste et un contrebassiste. C’était d’une prétention extrême ! Mais je m’y tins pendant des années.

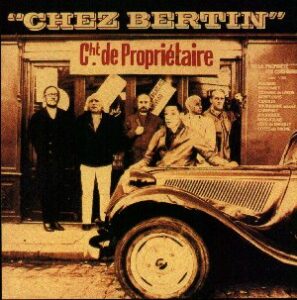

L’album ” en public” de 1978, accompagné par les deux compères.

En principe Siegfried était le titulaire, au piano, et Roques le remplaçant, mais le « titulaire » se fit remplacer dès le premier “gala” (ainsi qu’on disait alors).

Puis ils alternèrent. Cette alternance fut facilitée par le fait que Roques et Kessler choisirent d’habiter la même maison, vers Melun. Je les avais rencontrés autour de l’émission publique d’Eve Grilliquez, Libre Parcours, produite par la radio d’État.

Ces émissions étaient enregistrées en public au théâtre de la Gaité-Montparnasse, rue de la Gaité, une fois par mois. Plus tard, Eve déménagea son émission dans la cave du Navigator, une crêperie de la rue Galande.

Il se constitua par là un petit monde mélangé de chanteurs et de musiciens de jazz qui se côtoyaient dans l’amitié. On y voyait Siegfried, qui vivait alors à proximité dans une des petites rues situées entre le carrefour Maubert et le quai de Montebello.

Mon deuxième accompagnateur fut Didier Levallet, qui tenait la contrebasse. Siegfried était souvent dans les entreprises musicales de Didier (Perception, etc). Plus tard, ils partagèrent une maison avenue d’Italie. Siegfried circulait – et nous avec lui, souvent – dans une ambulance déclassée Citroën-DS.

Le piano “Fender” remplaçait le piano en bois auquel, la plupart du temps, nous n’avions pas droit.

Corinne Léonet fut notre agent artistique : Didier Levallet, Siegfried, Elbaz, moi-même et quelques autres comme Jean-Max Brua et Annick Nozati.

Je dois dire qu’au milieu de l’angoisse qu’était la vie artistique d’un jeune auteur-compositeur-interprète, sans le sou, tentant de construire un “métier” digne, en dehors de tout système de protection sociale valable et, encore moins, d’aucun subventionnement, et dans l’opposition résolue au commerce de la variété, ces années furent des années de joie.

Je dois dire qu’au milieu de l’angoisse qu’était la vie artistique d’un jeune auteur-compositeur-interprète, sans le sou, tentant de construire un “métier” digne, en dehors de tout système de protection sociale valable et, encore moins, d’aucun subventionnement, et dans l’opposition résolue au commerce de la variété, ces années furent des années de joie.

Nous avions le sentiment de commencer quelque chose. Des associations nous réunissaient, nous autres chanteurs (Prospective-chanson, Action-chanson, le SFA).

Le circuit des MJC nous accueillait. Il y avait du monde dans nos salles et nous vendions des disques…

Les musiciens de jazz avaient une morale artistique forte quoique non dite : une idée de leur indépendance, une rigueur dans l’expression de leurs choix musicaux, qui en faisaient, sous des allures de romanichels, des artistes hautement respectables.

Et nous avons aussi beaucoup ri ensemble. Le respect était mutuel. L’amitié aussi.

Il y avait chez Siegfried un aspect farfelu, un côté enfant perdu, une indifférence au monde qui, en plus d’une belle allure physique, en faisaient un charmeur.

Siegfried a joué dans mes disques, jusqu’à ce que sa tendance cyclique à l’alcool m’oblige à me séparer de lui, après une dizaine d’années – c’est-à-dire, tout de même, plusieurs centaines de récitals et six disques.

Même cette séparation se fit avec amitié, ce qui ne surprendra personne. Et après que je me fusse séparé de lui sur scène, il joua encore pour moi dans « Ma vie mon œuvre », en 1984.

Il accompagna de la même manière Gilles Elbaz, pendant des années. Il est d’ailleurs, à mon avis, bien plus important dans la nature musicale des chansons de Gilles.

Il accompagna de la même manière Gilles Elbaz, pendant des années. Il est d’ailleurs, à mon avis, bien plus important dans la nature musicale des chansons de Gilles.

Il était un cas particulier. Tout le monde, unanimement, le tenait pour un musicien génial. Mais voilà, il ne voulait pas, profondément pas, être la vedette qu’il aurait dû être. En jazz, il se réjouissait d’être le complice idéal.

Je me souviens du jour – fin des années 70, nous partions à deux voitures dans l’Est, il venait de recommencer à boire – où je décidai, après m’être concerté avec Didier Levallet (qui était opposé à mon idée), de monter dans la DS de Siegfried pour “lui parler”. Le journal Libération venait de lui consacrer une page entière avec une immense photo : on annonçait la naissance d’une star du jazz. J’avais décidé de lui dire ceci : “Tu vas être une gloire, mais tu dois arrêter de boire, sinon ça ne marchera pas ».

Sitôt le péage de l’autoroute, avant même que j’aie pu commencer mon discours, il parla : “Je vois bien que je suis en train de passer dans la catégorie supérieure, il faut que je fasse très attention…”. Et cætera. Je ravalai mon laïus : il avait tout compris ; mais son inconscient, disons-le comme ça, avait déjà décidé à sa place de ce qui se passerait : il n’accepterait pas ce nouveau statut de vedette. Les trois ou quatre galas suivants furent pénibles. C’est pourquoi je choisi de couper net. L’idée d’un électrochoc salvateur, mettons. La séparation ne sauva rien, sauf notre amitié.

Jacques Bertin.

NB : On me pardonnera de n’avoir pas précisé davantage les dates et certains éléments concrets : je n’ai pas voulu ouvrir le placard aux souvenirs.

Pas de commentaires