09 janvier 2025

LE DISQUE DORT : HIT-PANADE ET ALGORITHMES par Bernard Hennebert

Pour entendre l’article de Bernard lu par Jean-Marie Chazeau, cliquez sur le lien :

France 2 a fort mal commencé l’année. Énorme flop pour ses « Bravos d’Or », le « prime » démarré à 21H10, le 1er janvier 2025. Soit seulement 6% de part d’audience, et quatrième place sur le podium. L’émission avait pour but de récompenser pendant près de 3H30 (heureusement sans coupures publicitaires) « les plus grands succès culturels de l’année 2024 », présentés en public par Leïla Kaddour-Boudadi et Naguy.

France 2 a fort mal commencé l’année. Énorme flop pour ses « Bravos d’Or », le « prime » démarré à 21H10, le 1er janvier 2025. Soit seulement 6% de part d’audience, et quatrième place sur le podium. L’émission avait pour but de récompenser pendant près de 3H30 (heureusement sans coupures publicitaires) « les plus grands succès culturels de l’année 2024 », présentés en public par Leïla Kaddour-Boudadi et Naguy.

Il ne s’agit toutefois pas des résultats de l’ensemble de l’année, comme suggéré, puisque l’enregistrement de cette émission a été réalisé le 9 décembre 2024 au Théâtre Marigny – ce qui n’a été précisé ni dans les annonces de l’émission, ni au cours de son déroulement.

La mention d’une date de fraîcheur ne semble donc être un acquis utile que pour les épiceries ou les hyper marchés.

Pourtant c’est si simple de nos jours d’indiquer cette information en incrustation dans un coin de l’écran. Lorsqu’il s’agit d’une donnée qui plaît au public, comme mentionner que le programme est en direct, France2 ne s’en prive pas.

Deux questions sans réponse

Autrefois, la presse écrite, quotidienne ou hebdomadaire, jouait régulièrement son rôle de critique après coup. Concernant ces « Bravos d’Or », ce n’est plus vraiment le cas. Elle s’est principalement limité à servir de mégaphone aux résultats de l’audimat. Pourtant, il y avait au moins deux matière à réflexions et investigations.

Par exemple, pourquoi une discipline artistique était-elle complètement absente alors que le programme brassait très large: événements TV, podcast radio, émissions de radio (et pas que culturelles)… et d’ailleurs avec une belle honnêteté, puisque le service public fit ainsi la promotion (fort longue) de médias privés concurrents comme TF1.

Des trophées (une statue particulièrement lourde, en or ou dorée) furent aussi attribués au cinéma, aux concerts, aux disques, à l’humour, aux BD et à la littérature… Mais rien aux expositions, aux musées ou au patrimoine.

Rien, alors qu’une petite minute dédiée à la restauration de Notre-Dame de Paris n’aurait pas été incongrue puisque nos deux animateurs en ont fait des tonnes concernant la Cérémonie d’Ouverture des Jeux Olympiques de Paris (heu… dont France 2 était partenaire)…

Rien, alors qu’une petite minute dédiée à la restauration de Notre-Dame de Paris n’aurait pas été incongrue puisque nos deux animateurs en ont fait des tonnes concernant la Cérémonie d’Ouverture des Jeux Olympiques de Paris (heu… dont France 2 était partenaire)…

Pourquoi donc cet oubli ? Vraie question. Et pas un mot d’explication durant l’émission elle-même.

Autre sujet d’interrogation: pour tous les autres lauréats, des chiffres ont été cité de façon assez précise, chaque fois à coup de centaines de milliers ou de millions de ventes ou de fréquentations.

Les pièces de théâtre ont eu également droit à leur séquence, mais là, bizarrement, aucun chiffre n’a été donné, et aucune explication du pourquoi. Pas fort pédagogique à l’égard des téléspectateurs!

Jamais de « qualimat » en culture?

« Les bravos d’Or » présentent les résultats de l’année 2024 sans indiquer qu’ils ont été enregistrés … le 9 décembre 2024.

Cette émission repose entièrement sur un principe (apparemment) démocratique : voilà ce que le public a plébiscité. Mais pour l’être réellement, il faut que les résultats chiffrés donnés à l’antenne soient fiables.

Et quand bien même… s’il y avait beaucoup d’usagers culturels qui avaient acheté telle production et ne l’avaient pas du tout apprécié lors de sa vision ou de son écoute… Devrait-on tenir compte de ce fait lors de la proclamation annuel des résultats?

D’autres solutions existent. Ainsi, dans un autre secteur d’activité, le contrat de gestion de la RTBF la pousse à réaliser un audimat (le nombre de personnes branchées sur tel ou tel programme) ET un « qualimat » (ce même nombre de personnes mais aussi le fait de savoir si elles ont apprécié ou non ce qu’elles ont consommé).

Donc pas de « qualimat » pour la culture, qui est pourtant une matière dite « à supplément d’âme »?

Une émission de bilan faite par le service public ne devrait-elle pas nécessairement cumuler les deux types d’approches, par divers sondages ou enquêtes? Combien ont acheté ? Et combien ont aimé ?

Encore faut-il que les chiffres obtenus par les différents audimats représentent vraiment le choix du public. Et là, on peut parfois douter fortement.

Aussi trompeur que les « Disques d’Or »?

« Les Bravos d’Or »: le nom de cette émission a sans doute été inspiré par les « Disques d’Or ». Voilà la réflexion que je me suis faite, ce soir du jour de l’an à 22H34, au moment où France2 nous montre justement un « Disque d’Or » dans une séquence consacrée au film qui narre la vie de Charles Aznavour.

« Les Bravos d’Or »: le nom de cette émission a sans doute été inspiré par les « Disques d’Or ». Voilà la réflexion que je me suis faite, ce soir du jour de l’an à 22H34, au moment où France2 nous montre justement un « Disque d’Or » dans une séquence consacrée au film qui narre la vie de Charles Aznavour.

Faute de place ici, je ne vais détailler que cet exemple lié à la musique pour être le plus concret possible, mais n’oublions pas que le cinéma, la littérature, les musées ou d’autres spectacles vivants peuvent cultiver d’autres formes d’audimats … avec quelques bizarreries.

Un seul exemple : la confusion entre le nombre de certains livres de Sarkozy livrés aux librairies, et le chiffre faramineux publié des exemplaires soi-disant réellement vendus.

Le «Disque d’or» s’avère être un bon truc quasi immortel de communication.

Il apparait en 1942 pour couronner les ventes faramineuses (1, 2 million d’exemplaires) du titre « Chattanooga Choo Choo » de Glen Miller aux États-Unis. L’idée est reprise en France pour célébrer le succès de « Bambino » par Dalida en 1957. Ce n’est qu’en 1973 que le Syndicat National de l’Édition Phonographique (SNEP) organise cette pratique.

Mais de quoi s’agit-il? On nous fait croire que ce trophée récompense les achats, sans préciser davantage. Donc, le public imagine qu’il s’agit des achats qu’il a lui-même réalisé.

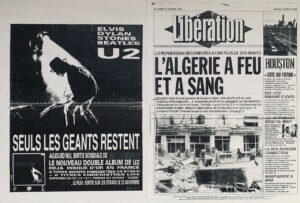

Cette interprétation (pourtant logique) est erronée, comme le démontre une publicité qui occupe toute la dernière page du Libération du 10 octobre 1988 pour l’album « Rattle and Hum » de U2.

La date de parution du quotidien coïncide avec la sortie de cet enregistrement. Ce « Libé » est en vente dès l’aube, alors que les disquaires ne sont pas encore ouverts à cette heure-là. N’y aurait-il pas quelque chose qui cloche?

Ne serait-ce pas plutôt les meilleures ventes, non au public, mais aux disquaires, soit les « commandes » de ceux-ci?

Pas si simple… car pour tel enregistrement de jazz plus confidentiel, s’il passe une commande, le commerçant devra souvent opter pour un achat ferme à son fournisseur – sans possibilité de retour pour les invendus.

Il sera donc prudent dans le nombre d’exemplaires demandés.

Par contre, pour certains des poulains qu’elle veut imposer dans les charts, la firme peut lui proposer des lots conséquents d’enregistrements avec possibilité de retour des invendus.

Et l’on assiste parfois après la remise publique d’un de ces trophée à des avalanches, elles bien moins médiatisées, de retours d’invendus, concernant les nouveaux enregistrements de ces fameux « poulains ».

Qui parle des « retours »?

Jean-Noël Reinhardt, le président-directeur de Virgin-Stores, expliquait dans une article paru dans Le Monde du 19 décembre 2003 : « Les majors imposent parfois des quantités énormes pour être massivement visibles, mais peuvent se tromper sur l’importance des ventes sur la durée, ce qui engendre d’importants retours ».

Le journaliste (N.V.) ne documente cette explication par aucun exemple concret. On peut dévoiler de temps en temps au public une partie des coulisses du métier, mais plutôt pas trop.

La première et la dernière page du Libération du 10 octobre 1988, qui coïncide avec la sortie de l’album « Rattle and Hum » de U2… Et déjà disque d’or…! Qui l’a acheté ?

En 2024, bien après les faits dévoilés, je reçois le témoignage écrit fort précis d’un ancien vendeur de CD bossant dans une des plus grandes enseignes établies en Francophonie.

Il m’a demandé de garder l’anonymat… et son témoignage est de la dynamite :

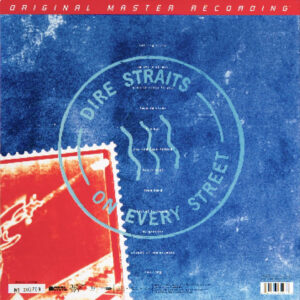

« Dans les années ’90, une technique particulièrement sournoise était pratiquée dans les enseignes de vente de disques. En voici un exemple concret. Le 9 septembre 1991, paraît ce qui deviendra le dernier disque studio de Dire Straits, « On every street ».En tant que vendeur d’un important magasin, je suis alors invité au resto par deux commerciaux. Il s’agit de discuter de la précommande du CD. On se met d’accord sur le chiffre (insensé) de 2.000 pièces, avec une première livraison de 500 unités, suivie par des tranches de 250.

Quel était l’enjeu d’une telle commande ? Tout simplement, une place dans le hit-parade officiel, et pas n’importe laquelle, celle de numéro 1. Encore plus insensé, le fait que cette position dépendait de la commande… et non des ventes !

Fin de l’histoire : les 2.000 CD ne sont jamais arrivés en magasin, mais « On every street » a été premier du classement.

Un autre procédé courant est celui des « droits de retour ». Il permet, sur 500 disques commandés, le retour sur 300 unités avec une note de crédit à l’appui ».

Les « disques d’or » sont donc dans un certain nombre de cas (constatez combien je reste mesuré) le reflet, non pas du choix du public, ni même celui du disquaire, mais bien de l’industriel lui-même.

Les « disques d’or » sont donc dans un certain nombre de cas (constatez combien je reste mesuré) le reflet, non pas du choix du public, ni même celui du disquaire, mais bien de l’industriel lui-même.

Et ensuite, certains médias de masse vont justifier leurs propres matraquages par cet argument « choix du public » apparemment bien démocratique.

Nombre de médias audiovisuels tant privés que publics participent à cette duperie, y compris dans ce qui est considéré être leurs émissions d’information.

« Vendus à qui ? » Voilà « la question utile » pour les auditeurs et les téléspectateurs… mais constatons qu’elle n’est quasiment jamais posée par ces médias.

Nombre de journalistes et d’animateurs préfèrent axer l’interviews des lauréats sur le nombre de supports sonores nécessaires pour obtenir de pareils trophées, ce qui permet de noyer le poisson.

En 2006, la cavalcades de chiffres plus magiques les uns que les autres réenvahit l’espace médiatique et la presse écrite, car le SNEP (le syndicat français qui regroupe les multinationales du disque) décide d’abaisser les seuils de vente de disques permettant d’accéder aux récompenses professionnelles que sont les albums d’argent (désormais 35.000 exemplaires plutôt que 50.000), d’or (75.000 plutôt que 100.000), de platine (200.000 plutôt que 300.000) ou de diamant (750.000 plutôt que 1.000.000), suite à la chute du marché du disque constatée au cours des années précédentes.

Peu importe les chiffres, l’intoxication mentale du public se poursuit. Et quasi personne, à nouveau, ne la décodera, ni le show-business, ni ses tentatives d’alternatives, ni la plupart des médias.

Alors, ces médias sont-ils au service des goûts des usagers ou en mission industrielle pour tenter d’influencer ceux-ci, de façon consciente ou non ? Explique-t-on ce type de manipulation aux étudiants en journalisme? Aucunement, selon ce que j’ai observé. L’éducation aux médias y consacre-t-elle un chapitre?

Bien sûr, quelques exceptions existent. Confirment-elles la règle?

Six ans plus tôt, Jean-Luc Cambier note que l’album « In Blue » du groupe irlandais « The Corrs » est « disque d’or en Belgique avant même sa mise en magasin », dans un article paru dans le Télémoustique du 26 juillet 2000.

Dans le Soir du 20 novembre 2021, Thierry Coljon commente ainsi la naissance du nouvel opus d’Orelsan: « Un disque très attendu puisqu’avant même sa sortie, vendredi, grâce aux précommandes, il était déjà disque d’or » (mais là, le lecteur ne saura s’il s’agit de précommandes du public ou des disquaires, et si elles sont déjà payées).

Dire Straits et son « On every street » au sommet des classements ! Par quelle magie?

Le lecteur doit être bien attentif, ou déjà au courant, pour percevoir ces enjeux, mais il est indéniable que ces rares explications furtives de la presse écrite existent. Par contre, elle sont totalement invisibles dans l’audiovisuel comme lors de prime-times.

Sur TF1, la soirée du mardi 27 décembre 2005, de 20H50 à 23H40, s’intitule « Les Disques d’Or ».

Au cours de ces près de trois heures, il n’y aura que deux très vagues approches d’explication de ce titre par les co-animateurs.

Fabrice Ferment ne fait que définir chaque type de récompense, comme c’est l’habitude, par le nombre de supports « vendus ». Vendus à qui ? Public, c’est à toi de deviner…

Quant à Flavie Flament, dans sa présentation de Garou et de Michel Sardou qui interprètent « La rivière de notre enfance », elle se contente d’un « Avec tous ceux que vous avez plébiscités en achetant leur album » .

Toujours d’actualité

En 2009, l’érosion se poursuit : les disques de diamant, de platine et d’or passent respectivement à 500.000, 100.000 et 50.000 d’unités dites « vendues ». Si le terme « Hit-Parade » n’a guère rajeuni au fil des années, le concept du « Disque d’Or », quant à lui, continue de briller, de génération en génération. Un exemple ? Selon Cédric Petit dans Le Soir du 12 mars 2022, l’album « Multitude » de Stromae « a trouvé en trois jours 54.000 acquéreurs, selon son label Polydor, et se retrouve paré d’or ».

À partir des années 2016, la comptabilisation du steaming a multiplié ses certifications, et notamment grâce au rap. À Brice Bossavie, pour son enquête « D’où ça sort un disque d’or? » parue dans le Libération du 29 mai 2012, Alexandre Lasch, président du SNEP, indique qu’à cette époque-là « on est passé de 42 singles certifiés à 145. Et en 2020, on a eu 600 certifications ».

Il n’y a pas qu’une simple remise de ces trophées dans les médias ou lors de concerts. Existent d’autres occasions pour les magnifier, et donc implicitement crédibiliser encore davantage l’aspect « choix démocratique du public ».

Certains revendent ces trophées aux enchères pour soutenir des causes philanthropiques. Ainsi, le Disque d’Or du premier album d’Angèle a atteint la somme de 371.000 euros, lors d’une recherche de fonds pour le Télévie, organisée le 27 avril 2019 avec la radio BEL RTL.

D’autres artistes peuvent en faire cadeau aux jeunes qui les soutiennent. Jennifer, 17 ans, est fan de Tiakola, le rappeur de la Courneuve. Elle relaie l’actualité de celui-ci sur un compte qu’elle anime depuis ses 14 ans, avec plusieurs centaines de milliers d’abonnés. Lors d’un concert donné à la Madeleine à Bruxelles le 3 novembre 2022, l’artiste avec sa manageuse lui a préparé une surprise.

D’autres artistes peuvent en faire cadeau aux jeunes qui les soutiennent. Jennifer, 17 ans, est fan de Tiakola, le rappeur de la Courneuve. Elle relaie l’actualité de celui-ci sur un compte qu’elle anime depuis ses 14 ans, avec plusieurs centaines de milliers d’abonnés. Lors d’un concert donné à la Madeleine à Bruxelles le 3 novembre 2022, l’artiste avec sa manageuse lui a préparé une surprise.

Ils la font monter sur scène pour lui offrir un Disque d’Or. À Brice Bossavie, pour le Libération du 4 novembre 2023, Tiakola explique : « Dès qu’on a préparé la date de Bruxelles, on s’est dit qu’il fallait lui faire une surprise et on a pensé offrir un Disque d’Or de mon album car c’est symboliquement l’objet qui récompense son travail. Poster tous les jours sur mon actualité et ma musique pendant des années, c’est vraiment du taf ».

Silence, puis récupérations

À me lire, on pourrait imaginer que découvrir le fonctionnement économique des choix éditoriaux des médias musicaux serait un jeu d’enfant, vu les nombreux détails que je vous l’apporte.

En fait, ce monde est très secret et, au contraire, toute recherche de renseignements demande bien des tâtonnements face à des murs de silence. Et beaucoup d’investigation pour trouver des témoignages qui, pour bon nombre, resteront anonymes.

Pendant que les turpitudes se pratiquent, c’est le silence quasi absolu. Ce n’est que bien plus tard que viendront les révélations et, alors, elles seront même médiatisées, récupérées un peu comme si c’était un bêtisier télé du samedi soir. Pourtant, ces « pratiques » ne sont pas du tout des gadgets risibles.

Bien entendu, avec le développement de la toile au début du XXIème siècle, les pratiques médiatiques ont évolué fortement, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’elles se soient démocratisées.

La tactique reste la même. Faire croire avec de faux chiffres qu’une oeuvre musicale attire beaucoup de public, afin de donner envie aux médias de s’emparer de ces (faux) succès, et susciter ensuite de vrais achats des usagers ainsi trompés.

Cette stratégie, qui s’exerçait de façon artisanale durant le XXème siècle, se professionnalise radicalement avec l’avènement ultra rapide d’internet et des nouvelles technologies.

Ainsi, des rappeurs continuent de recevoir en grande pompe des Disques d’Or… et s’enorgueillissent de conquérir des centaines de millions d’écoutes sur des plateformes comme Spotify.

Pareille évolution en une bonne dizaine d’années est manifeste, on en parle, on la dénonce même ici et là, mais ceci n’entraîne guère de régulation.

Les algorithmes amplifient

En 2017, différents journaux, dont Les Échos, dévoilent le contenu d’une note interne du Syndicat National de l’Édition Phonographique (SNEP). Celle-ci constate des taux d’écoute démesurés sur des plateformes de streaming. Ce fonctionnement serait semblable à celui des « fermes à clics » qui peuvent doper la fréquentation de sites sur internet.

En 2017, différents journaux, dont Les Échos, dévoilent le contenu d’une note interne du Syndicat National de l’Édition Phonographique (SNEP). Celle-ci constate des taux d’écoute démesurés sur des plateformes de streaming. Ce fonctionnement serait semblable à celui des « fermes à clics » qui peuvent doper la fréquentation de sites sur internet.

Un demi-million de pseudos écoutes reviendrait à 1.500 euros. Payer trois fois cette somme aurait pour effet qu’un morceau musical puisse atteindre quasi immédiatement le sommet d’un « Top 10 » en France.

Ensuite il sera probablement massivement diffusé par nombre de radios, avec comme corollaire un développement exponentiel possible de ses ventes discographiques.

Autre conséquence à ne pas sous-estimer: les algorithmes.

Ils vont amplifier la suprématie de ces « succès » si peu naturels, ce qui anéantit en fin de parcours le droit du public à découvrir le plus possible la diversité de la création.

Ainsi, les succès préférés (ou imposés) des adolescents biberonnés aux réseaux sociaux prendront immanquablement de plus en plus d’importance dans diverses programmations musicales grand public, reléguant d’autres genres musicaux quasi aux oubliettes sur des chaînes thématiques, ou celles dites « de niche ».

Dans La Libre du 14 février 2023, Didier Zacharie indique qu’il existe désormais des pratiques plus élaborées pour tromper que le fait de simplement payer des agences qui dilatent les chiffres des streams.

Il s’agit de « bots », à savoir des logiciens informatiques pour envoyer en masse des requêtes vers les serveurs des sites de streaming. Mais aussi « de vraies écoutes sur de faux comptes, d’attaques de zombies prenant possession d’ordinateurs et toutes sortes de pratiques de petits malins de l’informatique pour gonfler les chiffres d’écoutes moyennant paiement. En somme, la triche s’est professionnalisée ».

Ce journaliste rapporte également une réflexion de Benjamin Schoos, en tant que responsable du label indépendant Freaksville. Par ailleurs, ce témoin est patron du Conseil Supérieur de la Culture, en Fédération Wallonie Bruxelles. Voici sa réflexion: « Un artiste hip-hop voudra aller très vite au Disque d’Or, pas nécessairement pour vendre des disques, mais pour pouvoir monétiser un maximum ses contenus en passant des contrats publicitaires, par exemple. Ils se créent une image de marque. Ce sont des auto-entrepreneurs qui ont parfaitement intégré l’économie digitale, à l’image des sportifs ou des influenceurs ».

Ce journaliste rapporte également une réflexion de Benjamin Schoos, en tant que responsable du label indépendant Freaksville. Par ailleurs, ce témoin est patron du Conseil Supérieur de la Culture, en Fédération Wallonie Bruxelles. Voici sa réflexion: « Un artiste hip-hop voudra aller très vite au Disque d’Or, pas nécessairement pour vendre des disques, mais pour pouvoir monétiser un maximum ses contenus en passant des contrats publicitaires, par exemple. Ils se créent une image de marque. Ce sont des auto-entrepreneurs qui ont parfaitement intégré l’économie digitale, à l’image des sportifs ou des influenceurs ».

Notre liberté de penser et d’agir devrait nous permettre d’éviter de nous intéresser à tant de faux résultats. Ce n’est pas si simple car ceux-ci sont omniprésents. Comment imaginer qu’ils soient aussi trompeurs sans disposer des différentes données précises que je viens de vous proposer ? De plus, beaucoup sont sans doute prêts à ironiser plus facilement sur les classements des disciplines artistiques qui leur sont éloignées, que de celles qu’ils fréquentent davantage eux-mêmes.

La lourde conséquence de la diffusion de certains de ces résultats de ventes induits par nos industries culturelles est la privation au public de son droit d’accès à la diversité culturelle.

À quand, un prime-time TV sur France2 qui s’intitulerait « Les authentiques Choix d’Or du public »?

Bernard Hennebert

Pas de commentaires